新闻资讯

医院火灾中的“生命分级”:科学转运如何破解弱势群体疏散困境

一、医院疏散:一场与时间的特殊赛跑

医院病房楼是火灾高风险场所:电气设备密集、化学危险品集中,而患者普遍存在行动力弱、依赖医疗设备、恐慌反应迟缓等特点。据统计,火灾中80%以上伤亡由疏散失败导致,而传统“一拥而下”的逃生模式对卧床病人、儿童、高龄患者等群体几乎无效。某养老住宅火灾演练显示,行动不便老人疏散耗时是健康成人的3倍以上,且需1名护工协助。

在医院和养老机构等弱势人群密集场所,消防保障不仅关乎建筑本身,更直接关系到行动不便、自救能力弱的患者的人身安 全。随着科技发展,这些场所的消防系统正在经历智能化升级,为脆弱群体筑起坚实的安 全屏障。

二、分级转运策略:从理论到实践的突破

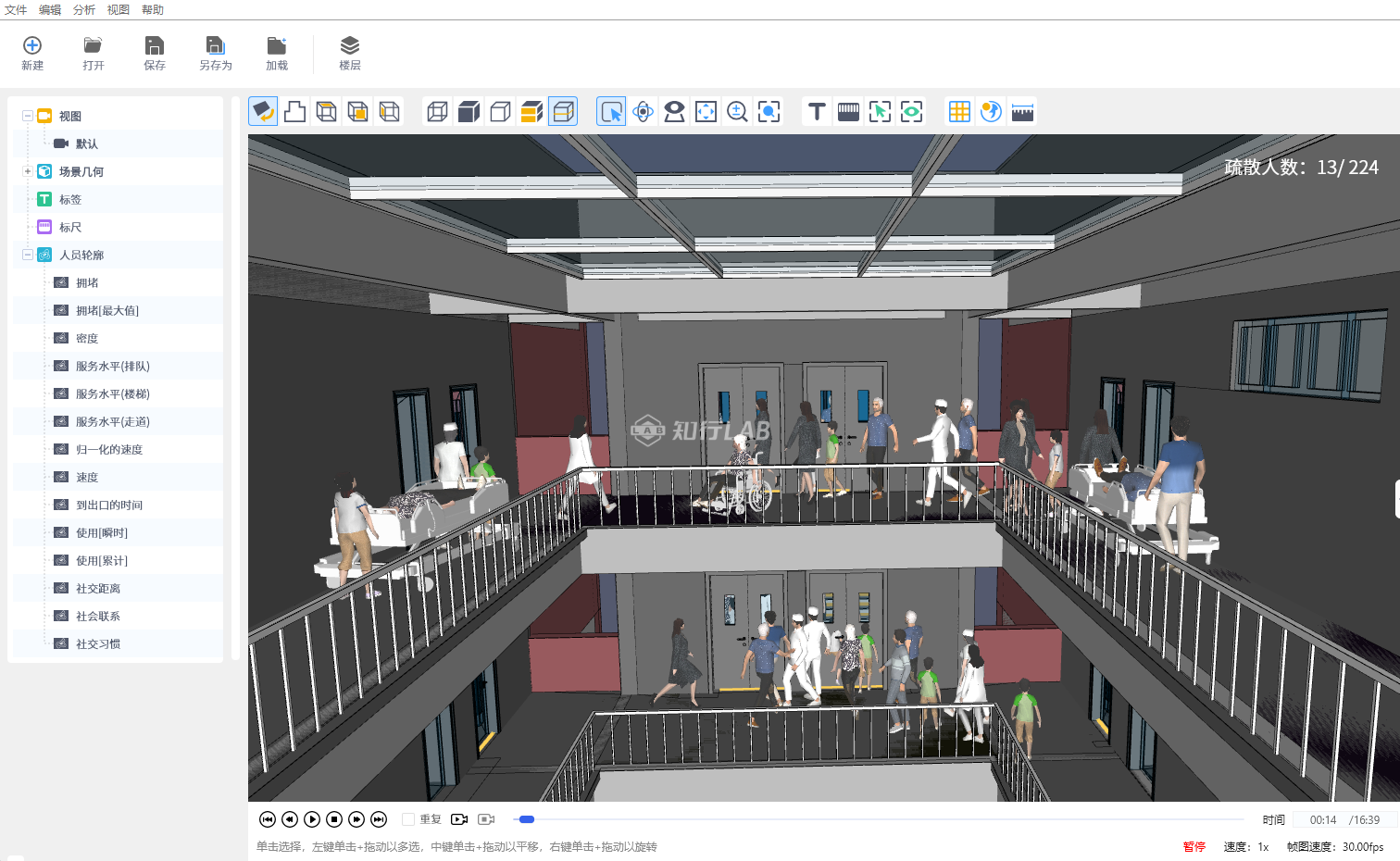

祝融FDS仿真平台通过动态耦合人员-环境-设备三要素,为不同行动能力群体设计差异化方案:

1.卧床患者

技术方案:采用“楼梯适配型转运床”,配备 “重力平衡调节系统”(通过气缸实时调整床体倾角,保持水平状态)和 “设备支持集成模块”(固定呼吸机、心电监护仪)。

仿真验证:在15层病房楼火灾场景中,传统4人抬运耗时42分钟,而专用床仅需19分钟,且患者体征波动下降70%。

2.轮椅依赖群体

创新设计:轮椅嵌入 “主动避让诱导系统”—基于元胞自动机模型,在疏散路径中标记避让区,引导健康人群斜向避让,减少通道堵塞。

数据支撑:仿真显示,当15%行人主动斜向避让时,混合人群疏散效率提高38%。

弱势群体密集场所的设计需遵循“预防为主、防消结合”的方针。这些场所的消防系统设计必须考虑以下核心理论:

- 风险评估理论要求对不同区域进行火灾风险等级划分,高风险区域如ICU、手术室需配备更严苛别的消防设施和更频繁的检查维护。

- 疏散动力学理论强调,特殊人群的疏散速度仅为正常人的1/3或1/2,因此疏散通道设计需更宽敞、指示更清晰,并考虑辅助疏散设备。

- 防烟分区理论要求在建筑内部设置防烟分隔,阻止烟气蔓延,为人员疏散争取宝贵时间。

三、关键技术:让理论照进现实

1.主动避让行为模型

基于武汉理工大学提出的 “避让规则引擎” :

健康行人以概率P主动避让前方1.5米内轮椅使用者

P=0.3×(1-人群密度) + 0.7×避让教育系数

仿真证明,该模型使养老院疏散时间缩短52%。

2.弱势群体步行速度折减算法

在疏散路径规划中引入速度修正因子:![]()

其中δ为折减率(老人δ=0.33,病患δ=0.41),R_weak为群体中弱势人员比例。

四、未来方向:从单点突破到系统韧性

随着物联网、人工智能技术的发展,特殊人群密集场所的消防系统正向智能化、精准化方向发展。未来的消防系统将实现:

1.多传感器融合的早期预警系统,通过温度、烟雾、气体浓度等多维度数据,提高火灾识别准确率;

2.数字孪生技术构建建筑模型,模拟火灾蔓延路径,优化疏散方案;

3.智能疏散指示系统根据火灾动态调整疏散路径,引导人员避开危险区域;

4.消防设施远程监控系统,实现设备状态的实时监测和故障预警。

仿真数据揭示了一个反直觉结论: 当危重患者占15%时,分级转运比全员加速疏散更有效—因健康人群不受设备转运拖累,可快速清空通道。未来,随着VR演练和数字孪生技术的普及,每一间病房都将在虚拟火场中重生千百次,只为在真实灾难中赢得一次生机。

若您想下载知行INS,请访问知行INS试用下载页面。如果您有其他问题,请联系info@zhixinglab.com。

最新动态

- 轮椅人员疏散挑战与国产仿真软件知行INS的数字化应对策略 2026-02-12 15:32:07

- 知行LAB-2026年春节放假通知 2026-02-12 10:00:00

- 祝融FDS模拟揭示射流风机布局与风速的关键影响 2026-02-06 11:00:00

- 碰撞控制如何影响人员疏散效率?知行INS仿真实验揭示真相 2026-01-30 11:00:00

- 祝融FDS如何解决中庭高大空间排烟设计痛点? 2026-01-23 11:00:00

- 知行INS仿真在地铁闸机优化与应急管理中的应用 2026-01-16 11:11:55

- 破解早期火灾预警难题:当传统探测器遇见祝融FDS“数字火场” 2026-01-09 09:32:31

- 知行LAB-2026年元旦放假通知 2025-12-31 10:06:27

- 疏散洪流中的“逆行者”:从行为博弈到知行INS仿真的风险解码 2025-12-26 10:00:00

- 破解隧道火灾困局:实体实验揭示风险,国产祝融FDS模拟指引出路 2025-12-19 09:14:50

QQ群 公众号

830066366 四川知行信科